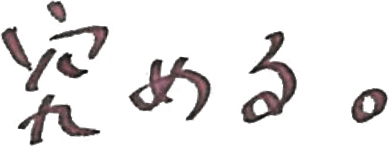

どうする、ウッドショック対策?

令和3年4月ウッドショックは突然やってきました。新型コロナ汚染がきっかけで海外からの木材の輸入がまったくストップしたため、その代替に国産材を買いあさる動きが活発化して、国産材価格も高騰しました。国産の杉の柱(乾燥材)価格は、ウッドショック直前の令和3年3月69,800円/㎥が6ヶ月後の9月には139,000円と2.0倍まで高騰しました。

その後、外材の輸入も再開し落ち着きを見せてきましたが、令和5年6月現在、未だ97,000円/㎥と1.4倍の水準を維持しています。一方、この間の丸太の価格は14,200円/㎥だったものが8月に19,100円/㎥(1.35倍)に達し、現在は15,200円/㎥(1.1倍)とほぼコロナ前の水準にもどっています。

「立木の価格が安くて植林をする余力がない」と言われている中で、私は内心では森林所有者もこれで一息つくのではないかと思っていましたが、実態はそうではなかったようです。原料の丸太と製品の柱の価格の動きにどうしてこれほどの差が発生したのでしょうか。原因はあきらかで、ウッドショックによる価格の高騰の恩恵は製材~流通の過程で多くは吸収されてしまったためです。これは全国の平均的な動きです。木の家だいすきの会のフィールドである奥武蔵の森ではどうだったでしょうか。昨年、連携頂いている素材生産者や製材所の方に聞き取り調査した結果では、立木の価格も製材の価格もピーク時はいずれも2倍でほぼ同じでしたので、ウッドショックによる高値が森林にも波及していました。この地域では、木材の付加価値を高め、高く買っても良いという消費者の支持が得られれば、市場構造の中でそれを森林に還元することができることを示しています。木の家だいすきの会では、スギの香り成分が保全される乾燥方法によりスギの付加価値を高め、それを森林に還元できる取組を促進したいと考えています。