だいすきだから、

木の家コラム

設計者の目

巾はぎ板でつくる家具・造作

無垢使いの可能性を広げた「巾はぎ板」

公開日: 最終更新日:

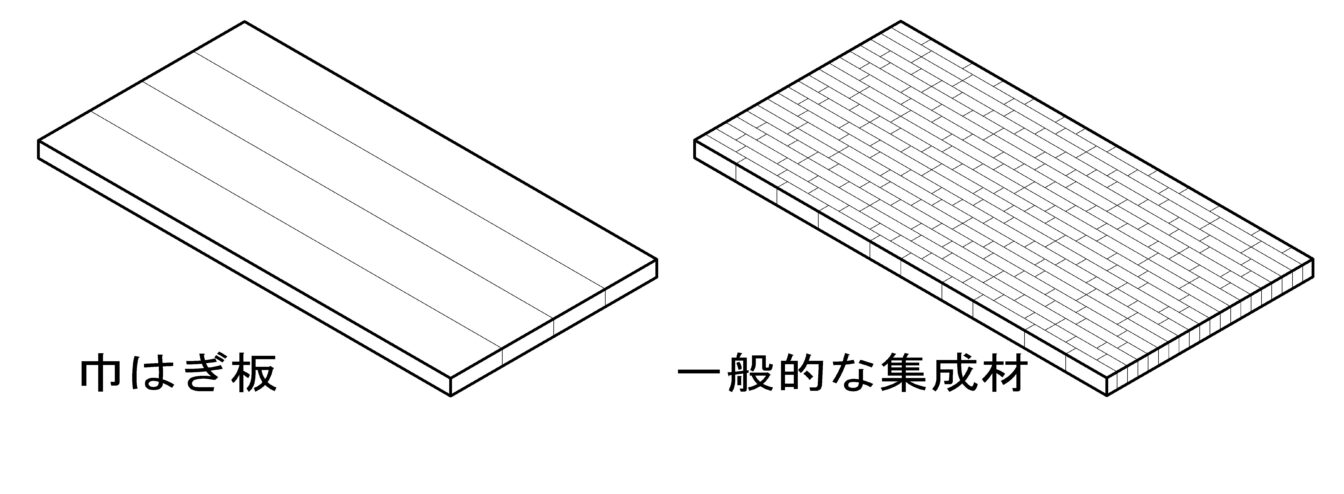

巾はぎ板とは集成材の一種で、木材を貼り合わせることで大きな面にした板材です。

一般的な集成材は、小さなブロック片をたて・よこ両方向につなぎ合わせるのに対し、巾はぎ材は 10 ~ 20cm巾の広めの材を、横方向にだけはいだものです。

一枚のはぎ板が大きいので、自然な木目が感じられ、より無垢板に近い印象があります。はぐ部分が少ないため、接着剤の使用も抑えられています。

無垢板で家具を造る際、巾の広い一枚ものの板を使うのは魅力的ですが、樹齢のいった大木からしか取れないため、量が少なく高価です。

手に入った場合も、巾が広いほど反りや捻じれが強いため、時間をかけた乾燥やクセを抑える加工が必要で、簡単には扱えないのが実情です。

巾はぎ材は、柱を取ったあとの端材や、小径木や間伐材などからつくることができ、資源の有効利用になっていること、木表・木裏を交互にはいで反りや捻じれを軽減してあること、必要な長さや巾で製作できるなど、使用しやすい工夫がなされている板材なのです。

家具

オニグルミではいだ大きなデスク天板。

堅く特徴のある木目を持つ広葉樹は、カウンターやテーブルの天板に向いています。

キッチン扉の面材に用いたヒノキの巾はぎ材。撥水性と防虫性に優れたヒノキは、水回りの家具にも向く万能の樹種。

横に並ぶ面材は、木目が連続するように木取りします。

空間の仕切り

洗面所とキッチンの間を杉の巾はぎ板一枚で仕切りとしました。

コンパクトな空間ではミニマムの厚みの間仕切りとして役立ちます。

階段と隣り合うデスクコーナーの仕切りとして。手摺を設置したり、引き戸の戸当たりとしても十分な強度があります。写真の階段板は、サクラの巾はぎ材

構造面材として

巾はぎ板の中には、構造用面材として製造されるものもあり、使用の巾が広がっています。

厚さ 30mm、タタミ大の大きさの杉巾はぎ板を、床(水平構面)に張った例。下の階の天井板としてそのままあらわしています。