だいすきだから、

木の家コラム

設計者の目 匠の技

公開日: 最終更新日:

匠の技でよくお話がでることに、木と木のつなぎ方の話があります。

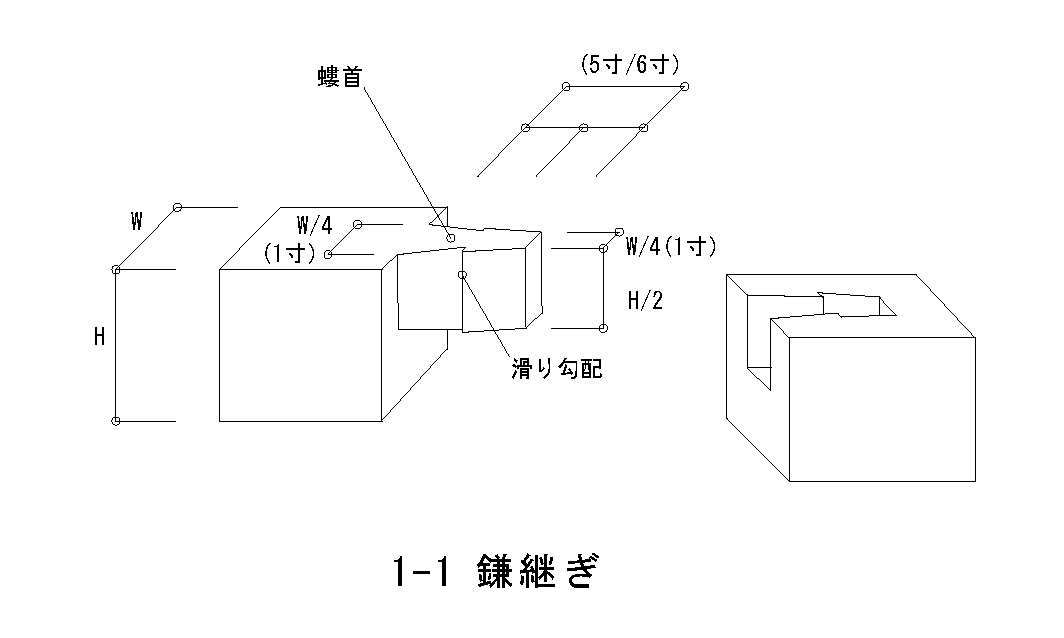

木のつなぎ方は、長手方向に長さを延長させるつなぎ方を継手(つぎて)

と呼び、角度を持って 90°などにつなぐつなぎ方を仕口(しぐち)と言います。

通常つなぎ方が複雑になればなるほど力を伝えることが出来やすくなります。

必然的に手間がかかる加工になるため、力がかかるところとそうでないとこ

ろを見極めて加工の方法を決めていきます

機械でできない継手

接手の一般的なものは、鎌継、腰掛鎌継です。しかしこれらの継手は十分に力を伝えることが出来ません。

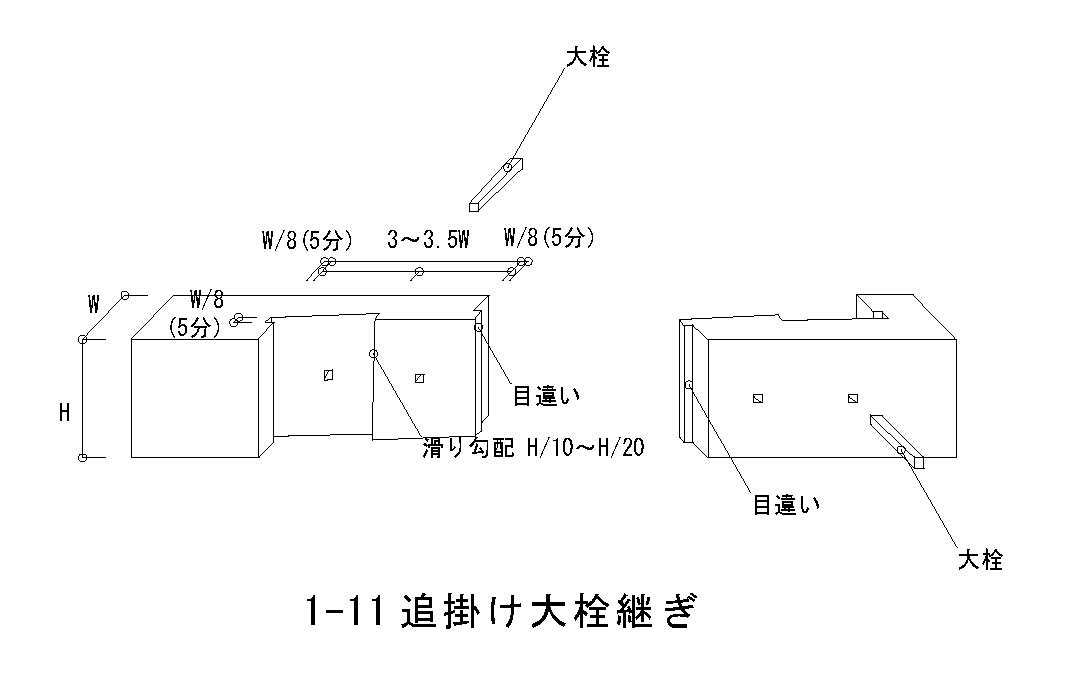

十分に力を伝えたい場合は追掛け大栓継にします。梁のように横架構材はこのつなぎ方をしたいです。

しかし現在主流となっている機械で加工するプレカット加工は複雑な追掛け大栓継が出来ない工場が多々あります。

M邸は大垂木を吹抜けに見せる構造・意匠のため追掛け大栓継をしたい箇所でした。

そのため追掛け大栓継のできる工場に加工を依頼することにしました。

また、大きな断面の梁があまり大げさに出て、空間を重たくしないようにスリットを入れることにしましたので、かなり精度が必要な加工になりました。

このような加工は大工さんたちが手間をかけて加工していましたが、近年、このような加工の梁や柱を見ることは珍しくなってしまいました。

引き継がれる手刻みの技

では、今では手で加工することは無いのか?と言えば、決してそうではありません。

木の家だいすきの会の棟梁の一人である笹森工務店の棟梁が、代表理事の鈴木邸で行った加工はすべて手刻みの加工です。

棟梁は、私たちが描いた設計図を本に、手板と呼ばれるベニヤの板に自分で加工用の図面を描きます。

棟梁は手板を見ながら、それぞれの木材に、切る部分、掘る部分、穴をあけるところと、直接書いていきます。この作業を墨付けと言います。

この時、棟梁はそれぞれの木の目を見て、見える部分や隠れる部分、金物補強が見えないように、さらには年輪から来る木のそり方などを見極め、刻んでいきます。

料理で言えば素材を見極め、素材にあった調理をするということになるのでしょうか。これは必然的に木の良さを十分引き出す匠の技となります。