建具いろいろ

家を1軒建てると様々な建具を設置することになります。

開き戸、引き戸、折り戸などの開き方の種類とともに、木製建具・障子・襖・格子戸などのつくりの違い、それぞれの建具に設置する金物も様々です。

少し事例を交えてご紹介したいと思います。

家を1軒建てると様々な建具を設置することになります。

開き戸、引き戸、折り戸などの開き方の種類とともに、木製建具・障子・襖・格子戸などのつくりの違い、それぞれの建具に設置する金物も様々です。

少し事例を交えてご紹介したいと思います。

ファミリー世帯の住まいのプランニングをする際、コンパクトな建坪でも、皆が集う居間や食堂はのびのびできる広いスペースとなるように考えます。そんな中、個室である子ども部屋には大きな面積を割くことはできません。

子ども部屋は何でも賄える広い空間にする必要はないものの、兄弟姉妹が小さなうちは二室分の部屋を区切らずに広く使わせるのがお薦めです。

場所や物を共有して使う経験をさせ、自分たちなりのルールをつくるなど、そこから学ぶことが少なくないと思います。子どもにより適した年齢は様々ですが、いずれ個室が必要な時が来れば、狭いなりにうまく使えるような分割方法を考えておきます。

将来、子どもが独立し家を出た後には、多様な使い方ができるよう、簡単に元の一室に戻せるような分割が理想です。

はじめまして。新宿で設計事務所をしております、こもり設計室の小森です。

住宅の設計や既存住宅の調査等の活動をしております。

初めての掲載となりますので、普段住宅を設計をするにあたり心がけていることなどを事例とあわせて紹介させていただきます。

住まいのつくり様で、すっかり定着してきた吹抜け空間。

一昔前は、見栄えはいいが寒いと敬遠されることが少なくありませんでした。

解放感あふれる雰囲気だけでなく、採光や通風の面で有利なこと、家族空間と上階の個室をつなぐ役目があることなど、吹抜けのよさが広く認知されるようになりました。同時に断熱性能の向上が寒さという欠点を補うようになり、吹抜けは多くの住まいで取り入れられています。

採光や通風を期待しての吹抜けですから、窓が大事な要素になります。光を得るために大きな窓を設けたいところですが、高い位置にあるだけに一般的な高さの窓のようには扱えません。

開閉や清掃には工夫が必要ですし、高窓ゆえにコールドドラフト現象への対策も講じておかなければなりません。実例を挙げて、その工夫と対策をご紹介します。※コールドドラフト現象:冬季、暖かい室内の空気が冷たい窓ガラスに触れて冷やされ、床面に下降する現象

収納量を考えると床から天井までぎっしり収納にしたいところですが、中間をオープンな棚にしたり、高さを低く抑えた収納にして棚にすることで小物を飾ったり郵便物をちょっと置いたり靴の脱ぎ履きの手掛けにしたりできます。

住まいづくりの設計打合せの中で、造り付けの収納家具を作りたいというご希望が、建て主の方から必ず出てきます。

手持ちの家具はなるべく減らし、最小限のものだけ納戸に納め、後は新しい住まいに調和したものを、という話になります。

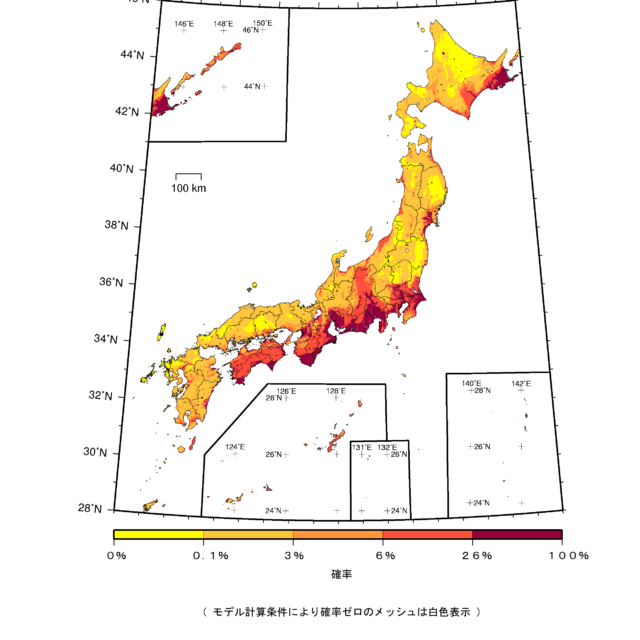

熊本から東京に出てきた人が、生まれて初めて地震にあって驚いたと話していました。熊本はそれほど地震のないところだったわけですが、これからは、全国どこでも地震が起こると考える必要があるでしょう。建築基準法は、1986 年新耐震基準が導入、木造住宅については阪神淡路大震災を経て 2000 年 6 月にさらに強化されました。

今回の熊本地震で、専門家の関心は 2000 年 6 月の基準を改正し強化する必要があるかどうか、ということでしたが、国土交通省では検討委員会の調査結果報告をふまえ、「建築基準法改正の必要はない」との結論をつい最近出しました。

住宅の中で階段は、上下階の移動という目的で毎日使うところですが、「人の足」で重力に逆らって「垂直に」移動するために視点が変わり、身体の動きにリズムが生まれる、ということによって、明らかに気持ちのスイッチが入れ替わる場所でもあります。

下から見上げたり、上から見下ろしたり、で気分が変わりますし、屋根裏への階段などはワクワクしたり、階段は色々と物語の生まれそうな空間です。

今年3月に竣工した「グループホーム・新町の家」は、障がいのある人たちが住み慣れたまちの中で、あたり前に暮らすための「住まい」です。