伐採見学会 事始め

木の家だいすきの会の活動を始めた当初、何から手をつければよいのかが課題でした。

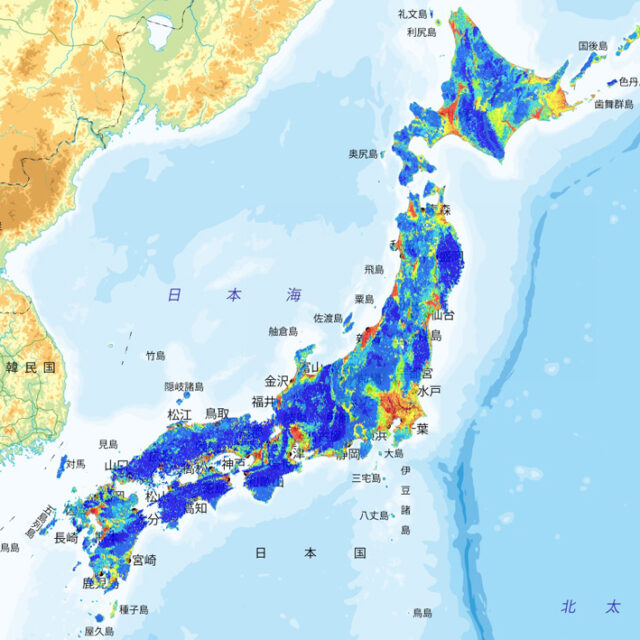

そこで、まず手掛けなければならないことは、「近くの森の木で家をつくる」ことを消費者の方に身近に感じてもらうことだと見定めました。このためには、まずは森に足を運んでもらうことから始めよう、ということで、伐採見学会をどうしても開きたいと考えました。 しかし、「木を伐ることは森林破壊ではないの?」と受け取られる懸念があり、設立当初から始めたセミナーで、「日本では木の伐採は森林破壊になりますか、それともそうではないですか?」という質問をしてみることにしました。現在では質問する意味もほぼなくなりましたが、当時は「森林破壊になる」と回答した方の割合が3割割程度もあり、さらに、日本で「木を使うことが森林保全に役立つ」という理由を正確に回答できる人はごく少数でした。 こんな状況だからこそ、伐採見学会を実施すべきと確信し、翌年の2002年10月に埼玉県飯能市で記念すべき第1回の伐採見学会の開催に漕ぎつけました。翌年には、飯能市のOさんの森、ときがわ町のMさんの森というように、森林所有者にお願いして伐採見学会を開催しました。